[auch auf carta.info]

Das Gutachten der Datenethik-Kommission und einer seiner Autoren, Rolf Schwartmann, wollen Suchmaschinen und Kommunikationsplattformen unter das Rundfunkrecht stellen und zur Einführung einer zweiten, staatlich kontrollierten Auflistung von Inhalten verpflichten. Der geforderte Pflichtalgorithmus ist ein Angriff auf die Staatsfreiheit der Medien und die Informationsfreiheit der Bürger.

21.11.2019 | Die Datenethik-Kommission der Bundesregierung hat in einem ausführlichen Gutachten 75 Empfehlungen formuliert und begründet. Darunter befinden sich drei Empfehlungen zur Regulierung von algorithmischen Systemen bei Medienintermediären. Ein Medienintermediär ist – so sagt der Entwurf des künftigen Medienstaatsvertrags (bislang Rundfunkstaatsvertrag) der Bundesländer – „jedes Telemedium, das auch journalistisch-redaktionelle Angebote Dritter aggregiert, selektiert und allgemein zugänglich präsentiert, ohne diese zu einem Gesamtangebot zusammenzufassen“. Telemedien sind nach der Nomenklatur der Gesetzgeber inhaltebasierte Internet-Angebote, mit einer Sonderklasse, den „rundfunkähnlichen“ Telemedien (Audio und Video on demand). Medienintermediäre sind demnach zum Beispiel Facebook, Instagram, Twitter und TikTok, aber auch Google und der „Video-Sharing-Dienst“ Youtube. Die Tatsache, dass nur ein kleiner Teil (bei Facebook 2 bis 3 Prozent) der den Nutzern zugänglichen und von ihnen gewählten Inhalte journalistisch-redaktioneller Herkunft ist, spielt für die Regulierer dabei offenbar keine Rolle. Studien zeigen, dass sich ein zunehmender Teil der Bevölkerung über das Tagesgeschehen in sogenannten sozialen Medien informiert – ohne dabei allerdings zu differenzieren, ob die Information unmittelbar durch journalistisch-redaktionelle Anbieter auf diesen Plattformen erfolgt oder ein Nebenbei-Inhalt von privaten Kommunikationen ist.

In der Szene der Regulatoren – im wesentlichen sind das Juristen, die der politischen Sphäre und den Massenmedien recht verbunden sind – scheint es einen Konsens darüber zu geben, dass eine evidenzfreie kausale Verknüpfung der quantitativen Nutzung eines Mediums (Zeit, Häufigkeit) mit Begriffen wie „Medienmacht“ bzw. „Meinungsbildungsrelevanz“, bis hin zur „Manipulation“ von Meinungen statthaft ist. Auch wenn empirische Forscher wie Neuberger einschränkende Worte zu den von ihnen verwendeten Zurechnungsverfahren (Marktanteile und Nutzungszeit als vermutete Indikatoren für Meinungsmacht) finden und zugestehen, dass Medienwirkungen eine weitaus komplexere Analyse verlangen, ziehen Regulatoren einfache Kausalitäten vor. Gesetzgeberische Eingriffe in die Medienordnung seien notwendig, weil die „Gefahr“ von Einschränkungen der Vielfalt, der Beeinflussung von freier Meinungsbildung usw. bestehe. Empirische Belege für eine tatsächliche Beeinflussung der Meinungsbildung werden nicht für notwendig erachtet. Ebenso werden weiterhin die durch empirische Forschung längst eingeschränkten und widerlegten Behauptungen der Existenz und Wirkung von Parisers „Filterblasen“ und Sunsteins „Echokammern“ zur Legitimation von Ordnungsmaßnahmen benutzt. Diese auf anekdotischer Basis entstandenen Begriffe finden über das Medienfeuilleton Eingang in den common sense und letztlich in die Gesetzgebung.

Das Gutachten der Datenethik-Kommission argumentiert im Abschnitt F6 so: Soziale Netzwerke sind beliebt und werden viel genutzt, auch zur Information über Politik und das Weltgeschehen. Sie haben eine große Bedeutung für die private und öffentliche Meinungsbildung. Sie können daher Einfluss auf den demokratischen Prozess nehmen. Ihr algorithmischer Betrieb ist von den ökonomischen Kriterien der Betreiber bestimmt. Das gesellschaftliche Interesse an einem „vielfältigen, am Gemeinwohl orientierten Meinungsbildungsprozess“ steht dabei nicht im Vordergrund. Negative Folgen für die Meinungsvielfalt sind zu befürchten, auch die Manipulation der Meinungsbildung – durch die verwendeten Algorithmen oder durch gezielte Handlungen. Für den Einsatz von algorithmischen Systemen durch Medienintermediäre mit „Torwächterfunktion“ und „Marktmacht“ sollte daher der Gesetzgeber einen „angemessenen Ordnungsrahmen“ schaffen.

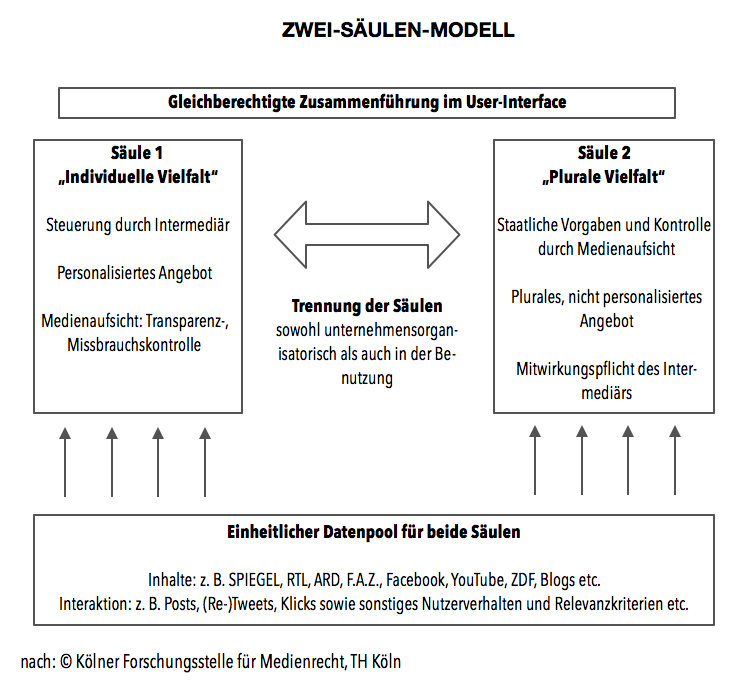

Das Zwei-Säulen-Modell

Vorschläge der Kommission wie die Kennzeichnungspflicht für Social Bots, ein Gegendarstellungsrecht bei Falschmeldungen oder die auch im Entwurf des Medienstaatsvertrags vorgesehene Transparenzpflicht für die Auswahlkriterien von Nachrichtenaggregatoren sollen hier nicht aufgegriffen werden, da sie als konsensfähig gelten können. Höchst problematisch hingegen ist ein weiterer Vorschlag, der sich in einer verklausulierten Fassung in der Empfehlung Nr. 66 findet:

Den nationalen Gesetzgeber trifft die verfassungsrechtliche Pflicht, die Demokratie vor den Gefahren für die freie demokratische und plurale Meinungsbildung, die von Anbietern mit Torwächterfunktion ausgehen, durch Etablierung einer positiven Medienordnung zu schützen. Die DEK empfiehlt, die Anbieter in diesem engen Bereich zum Einsatz solcher algorithmischer Systeme zu verpflichten, die den Nutzern zumindest als zusätzliches Angebot auch einen Zugriff auf eine tendenzfreie, ausgewogene und die plurale Meinungsvielfalt abbildende Zusammenstellung von Beiträgen und Informationen verschaffen.

Was damit beabsichtigt ist, erschließt sich erst vollständig über eine Fußnote im Gutachten. Der Gutachten-Coautor Rolf Schwartmann legt in einem Artikel in der juristischen Fachzeitschrift Multimedia und Recht (8/2019, 498 ff., mit zwei Coautoren) eine ausführliche Beschreibung eines Zwei-Säulen-Modells vor. Flankiert wird dies noch durch einen Meinungsbeitrag in der FAZ [25.05.2019] sowie zwei Interviews im Blog medienpolitik.net {1} {2}. Wer in den Beiträgen nach medienwissenschaftlichem Absicherungen sucht, wird enttäuscht. Zur Verstärkung seiner Sicht der Funktionsweise von Medienintermediären verweist Schwartmann in seinem Zeitschriftenartikel in 28 von 65 Anmerkungen immer wieder auf sich selbst – auf seinen FAZ-Artikel und eins seiner Interviews.

Diese Schwartmann-Texte artikulieren die den sozialen Netzwerken zugeschriebenen Gefahren für die Demokratie noch deutlicher als der Gutachtentext. Wenn diese Netzwerke, so Schwartmann, Nutzerdaten zur Steuerung unseres Kaufverhaltens steuern können, können sie auch politische Meinungen formen. Selbst kommunikationswissenschaftliche Laien könnten an dieser Stelle einwenden, dass die Sichtbarkeit eines Tableaus verschiedener Perspektiven und Meinungen, das (auch) durch Nutzeraktivität mitbeeinflusst ist, keineswegs schon die Meinungen einzelner Nutzer formt oder konvertiert. Dies haben auch Social-Media-Analysen von Wahlkämpfen der letzten Jahre unterstrichen. Wenn beispielsweise dem Faktor Vertrauen ein gewisser Einfluss zugeschrieben wird, kann als gesichert gelten: Ob Menschen einem Bericht in den sozialen Medien vertrauen, hängt weniger von seiner Quelle ab als von den Personen, die ihn weitergeleitet oder auf ihn hingewiesen haben.

Weder für die Steuerung unseres Kaufverhaltens durch die Betreiber sozialer Netzwerke noch für die Beeinflussung der politischen Meinungsbildung werden von Schwartmann auch nur andeutungsweise Belege angeführt. Er sagt sogar offen: „Ob das geschieht weiß man nicht, aber die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen.“ Dennoch sollen „Torwächter-Dienste“ wie Facebook und Google dazu verpflichtet werden, neben ihrem eigenen algorithmengesteuerten Angebot für „meinungsrelevante Inhalte“ noch ein zweites „plurales Angebot vorzuhalten, auf das sie als Dienste keinen Einfluss nehmen dürfen“. Sollte ein Medienintermediär diese Installation nicht akzeptieren, könnte es durch ein Lizenzierungsverfahren dazu gezwungen – oder andernfalls verboten werden.

Das Zwei-Säulen-Modell ist im Mai und im August 2019 in zwei verschiedenen Fassungen auch graphisch umgesetzt worden. Die spätere, sozusagen „härtere“ Version ist diese:

Übernommen und nachgezeichnet aus: Schwartmann, Rolf; Hermann, Maximilian; Mühlenbeck, Robin L. Eine Medienordnung für Intermediäre. Das Zwei-Säulen-Modell zur Sicherung der Vielfalt im Netz. Multimedia und Recht 8/2018, S. 501.

Sie unterscheidet sich von einer früheren vor allem durch das explizite Verlangen nach „staatlichen Vorgaben“ für die zweite Säule. Personalisierung wird offenbar vor allem als Technik zur Gewinnmaximierung der Plattform-Anbieter gesehen und nicht auch als nutzerorientiert und von Nutzern gewollt. Eine abwägende Diskussion der Konsumentensouveränität unterbleibt. Die Meinungsbildung werde durch die Eingriffe von Intermediären ausschließlich „an den Interessen der Beteiligen als Konsumgut“ gemessen. Ob die vorgeschlagene „ausgewogene“ und „plurale“ Auswahl im Interesse irgendeines Nutzers liegt, fragen sich die Autoren nicht. Sie versuchen, ihr Modell mit einem Beispiel aus dem Bereich des Musikstreaming plausibel zu machen, verstärken jedoch damit den Zweifel an ihrer Medienkompetenz bzw. zumindest an der Durchdachtheit ihres Vorschlags: Neben den „Charts“, die den persönlichen Vorlieben der eines Nutzers entsprechen, soll eine zweite Gruppe von Charts angezeigt werden, die „den Vorgaben der jeweiligen Entwickler“ entsprechen. Nun gibt es kaum ein eindeutigeres Beispiel für die Konsum- und Marktorientierung als die Musikcharts, die durch regelmäßige repräsentative Ermittlung von verkauften Titeln in einer Reihe von Sparten entstehen. Wie soll dieses Beispiel auf politische Information oder kulturelle Berichterstattung umgemünzt werden? Offenbar so, dass die trending topics der Massenmedien verpflichtend in die Angebotslisten hineingespiegelt werden. Leicht überspitzt formuliert: Junge Instagram-Nutzer sollen Tag für Tag in ihrem Feed auch die Themen sehen, die ihre Großeltern interessieren – ob sie das wollen oder nicht. Aus der verfassungsrechtlich garantierten Informationsfreiheit wird so ansatzweise ein Informationszwang. Die „zweite“ Angebotsliste ersetzt zwar (noch) nicht die erste, personalisierte, aber errichtet nicht nur für die Anbieter intermediärer Plattformen, sondern auch für deren Nutzer ein Drohpotential. Der gedankliche Sprung vom irgendwie gut gemeinten demokratiefreundlichen Nudging zur Gängelung und dann zur Zwangsbeschallung durch den Volksempfänger scheint mir gar nicht so weit zu sein.

Schließlich belegt ein weiteres Zitat das Medienverständnis, das hinter dem Vorschlag waltet:

Die Maßnahmen zielen auf die enge Gruppe der für die demokratische Willensbildung gefährlichen Dienste mit dem Potential, Massen durch zuspielen personalisierter Inhalte zu steuern. Gemeint sind also in erster Linie Anbieter wie Facebook und vielleicht Twitter oder TikTok bei den Sozialen Netzwerken und insbesondere Google bei den Suchmaschinen.

Die Steuerung von Massen durch TikTok, Twitter und andere Kommunikationsnetzwerke – gibt es dafür irgendein Beispiel? Eher finden sich doch Belege dafür, dass soziale Netzwerke in manchen Ländern von oppositionellen Bewegungen als eine Art digitalen Samisdat genutzt werden, der ihnen die Verbreitung von Informationen ermöglicht. – Die Unterstellung magischer Medienwirkungen, die seit 1994 mit dem Begriff der „Suggestivkraft“ auch mehrfach in verfassungsrichterlichen Urteilen traktiert wird, und der Rückgriff auf die Massenpsychologie vom Schlage LeBons oder Ortega y Gassets bestimmen weithin die medienjuristische Fachliteratur. Eine Rückkoppelung mit medienpsychologischer Empirie findet systematisch seit Jahrzehnten nicht statt. Dabei hat sogar schon in Bezug auf die gleichzeitige Rezeption von Massenmedien die These der Suggestibililität des Publikums einen Haken. Diese Massenmedien erreichen zwar ihr Publikum gleichzeitig, aber nicht als Gemeinschaft. Anders als beim Publikum im dunklen Kinosaal oder bei der Anhängerschar auf dem Reichsparteitagsgelände fehlen Wechselwirkungen der körperlichen Präsenz, durch die ein Wir-Gefühl erzeugt werden könnte. Das virtuelle Wir-Bewusstsein der Fernsehzuschauer erfüllt wohl kaum evaluierbare Kriterien der Steuerbarkeit. Weitaus größere Steuerungsdefizite können ohne weiteres den digitalen Kommunikationsmedien unterstellt werden, die weder eine Masse als solche adressieren, noch durch ihre interaktive Grundausstattung die Wahlfreiheit der rezipierenden Individuen so einschränken wie massenmediale Angebote.

Verfassungskolonie Internet

Ein Grundzug der Position Schwartmanns ist die Zuordnung der Medienintermediäre zur Regulierungssphäre des Rundfunks. Für diese Entscheidung gibt es nur sehr vage verfassungsrechtliche und gesetzliche Grundlagen. Allerdings arbeiten die juristischen Lobbyisten der elektronischen Massenmedien seit einigen Jahren heftig daran, diese Ansicht verbindlich zu machen. Die deutsche Verfassung kennt die Kommunikationsform des Internets, die Vernetzung Vieler mit Vielen, nicht. Die Garantie der Meinungs- und der Informationsfreiheit sowie die Freiheit der Massenmedien Presse, Rundfunk und Film legen zunächst und vor allem dem Staat die Verpflichtung der Nichteinmischung und der Garantie der unabhängigen Operation der Medien auf. Die adressierten Massenmedien sind, das wird in Urteilen des Verfassungsgerichts und im Rundfunkrecht immer wieder betont, lineare Verbreitungsmedien mit einem journalistisch-redaktionellen Kern. Beide Eigenschaften fehlen den Intermediären. Zwar hat sich der Medienrechtler Dörr in einem ebenfalls 2019 erschienenen Gutachten bemüht, den Kommunikationsplattformen ebenfalls die Verbreitung eigener Inhalte zu unterstellen, kann jedoch als einzigen Beleg dafür nur eine Stellungnahme der Youtube-Chefin zum EU-Urheberrecht anführen, die auf Youtube eingestellt wurde. Die Übertragung von Rundfunkeigenschaften auf digitale dialogische Medien hätte den Vorteil, dass ein Regulierungsregime in Form des Rundfunkstaatsvertrags, der Landesmedienanstalten usw. schon bereitsteht, um weitgehendere Auflagen durchzusetzen als den Jugendschutz, das Gegendarstellungsrecht und das Transparenzgebot für die Verfahren der Angebotssortierung.

Die Kolonisierung der Internet-Intermediäre durch die Zuschreibung massenmedialer Eigenschaften scheitert vielleicht nicht rechtlich, aber faktisch. Die individuelle Kommunikation in sozialen Netzwerken ist zwar mit Fragmenten massenmedialer Angebote durchmischt, und für viele Nutzer scheint dies die einzige Form zu sein, in der solche Angebote überhaupt noch zur Kenntnis genommen werden. Die schwindende Bindungskraft der Massenmedien lässt sich aber nicht durch Zwangsmaßnahmen aufhalten oder gar umkehren. Das von Schwartmann und anderen beschworene Prinzip der Vielfalt verflüchtigt sich momentan, für alle sichtbar, gerade bei massenmedialen Angeboten selbst – die Anzahl der „publizistischen Einheiten“ der Presseverlage schrumpft von Jahr zu Jahr. Vielfalt wird vor allem durch die Vielzahl der Perspektiven und Positionen repräsentiert, die online zu finden sind.

Den Regulatoren geht es offenkundig weniger um die bestehende Vielfalt und Vielzahl als um deren selektive Rezeption und die Möglichkeiten der Steuerung dieser Rezeption. Sicher trifft zu, dass die Wahrnehmung von Nutzersouveränität in Onlinemedien aktivere Bemühungen voraussetzt als das Zappen am Fernsehgerät. Auch im Vergleich mit einem Zeitungskiosk der 1980er Jahre sind die Auswahlmöglichkeiten von Perspektiven und Positionen gigantisch angewachsen. Nutzer, die ihre Auswahl nicht beschränken, versinken in einem Kommunikations- und Informations-Überfluss. Die Selbstbeschränkung, auch unter Zuhilfenahme von algorithmischen Dienern, ist also eine Voraussetzung für eine befriedigende Lebenszeit-Balance von Mediennutzern. Zu ihrer Informationsfreiheit gehört auch die Nichtbeachtung von Angeboten, die ihnen jederzeit Zugangschancen bieten. Dieses Grundrecht der informativen Ignoranz will das Zwei-Säulen-Modell aufheben.

Interessenpolitik im Namen der Ethik

Äußerst erstaunlich ist, dass der Regulierungsvorschlag Schwartmanns Eingang in das Gutachten der Datenethik-Kommission gefunden hat. Im Kapitel F6 findet sich keine Zeile, in der ein ethischer Diskurs entwickelt würde. Welche gesellschaftlich als gültig empfundenen ethischen Prinzipien auf welche Sachverhalte angewendet werden, wird nicht expliziert. Allenfalls kann unterstellt werden, dass die beiden in diesem Kapitel mehrfach verwendeten Begriffe „Demokratie“ und „Vielfalt“ als werthaltig verstanden werden. Darüber könnte immerhin gestritten werden, auch über die Notwendigkeit des empirischen Belegs der Gefährdung dieser Ideale. Von einer Ethik-Kommission könnten in dieser Hinsicht durchaus Orientierungshilfen erwartet werden – also beispielsweise Hinweise auf den Reflexionsbedarf der demokratischen Funktion von Social-Media-Kommunikation oder zur Beachtung vielfältiger Perspektiven als Basis des Zustandekommens eines friedlichen Zusammenlebens. Nichts davon ist der Fall. Statt dessen übertrumpfen die Vorschläge der Kommission sowie speziell der Beiträge Schwartmanns den Entwurf des neuen Medienstaatsvertrags, den die Länder seit längerem bearbeiten und diskutieren, sowohl im Hinblick auf Schärfe (Verbotsdrohung) als auch auf Konkretheit. Die Ausdehnung des Rundfunkrechts (= Länderrechts) auf die Operation von digitalen Netzwerken ist im übrigen eine Forderung, die weit über die Zuständigkeit einer Datenethik-Kommission der Bundesregierung hinausgeht.

Warum gibt es diese Empfehlungen dennoch? Mit Ethik haben sie nichts gemein, durchaus jedoch mit Interessen. Nur zwei der sechzehn Mitglieder der Kommission sind Ethikerinnen, juristisches und IT-Knowhow ist relativ breit vertreten – das mag die rechtstechnischen Übergewichte der Argumentation im Gutachten erklären. Die Realitätsverweigerung, die beispielsweise in der Zusammensetzung des „Datenpools“ (siehe Abbildung) ihren Ausdruck findet, bleibt allerdings unerklärlich. Es ist eine kommunikationswissenschaftliche Binsenweisheit, dass sich Nutzer sozialer Netzwerke weniger dafür interessieren, was der Spiegel oder das ZDF auf die Agenda setzen als dafür, wofür sich ihre Freunde und Bekannten interessieren. Wenn die verpflichtende Auflistung massenmedialer Inhalte ein Rettungsversuch für die traditionellen Medienbranchen sein soll, dann setzt er genau am falschen Ende an. Statt journalistisch-redaktionelle Qualität in Gestalt einer Kolonialarmee (zweite Säule) aufmarschieren zu lassen, sollten ihre Anbieter – vielleicht auch datenethisch – beraten werden, wie sie zu einem wahrgenommenen Teil des dialogischen Kommunikationsstroms der sozialen Medien werden können.