Die Geschichte der Rechenmaschinen von Charles Babbage (1791–1871) lässt sich schnell zusammenfassen: Er plante und baute von 1822 bis etwa 1833 an der ersten Difference Engine, mit der unter anderem Logarithmentafeln berechnet werden sollten. Nur Teile dieser Maschine wurden zu seinen Lebzeiten gebaut. Babbage begann dann mit der Entwicklung der Analytical Engine, von der ebenfalls nur Fragmente gebaut wurden. Sie gilt als Vorläufer moderner Universalcomputer und sollte lochkartengesteuert beliebige Programme ausführen können. Während der Arbeit an diesem Automaten revidierte Babbage Ende der vierziger Jahre seine Entwürfe der Difference Engine, wobei er unter anderem die Zahl der benötigten Teile von 25.000 auf 8.000 reduzierte, bei gleicher Funktionalität. Diese Difference Engine 2 wurde 1991 für das Science Museum in London gebaut (ein zweites, nicht völlig identisches Exemplar schenkte der Unternehmer Nathan Myhrvold dem Computer History Museum in Mountain View, Cal.). Die Konzeption dieser Maschine wurde ausführlich von Doron Swade beschrieben, der als Kurator für das Science Museum arbeitet.

Quelle: Wikipedia

Ein mit relativ geringen Mitteln ausgestattetes Projekt, das Adrian Johnstone und Elizabeth Scott am Royal Holloway College der University of London ins Leben gerufen haben, widmet sich aktuell einer umfassenden Simulationsaufgabe. Es konvertiert die von Babbage zur Beschreibung seines Konzepts verwendete Mechanical Notation in eine moderne Programmiersprache, die es dann ermöglicht, die Maschine selbst in Form von 3D-Animationen zu simulieren und letztlich Stück für Stück auszudrucken.

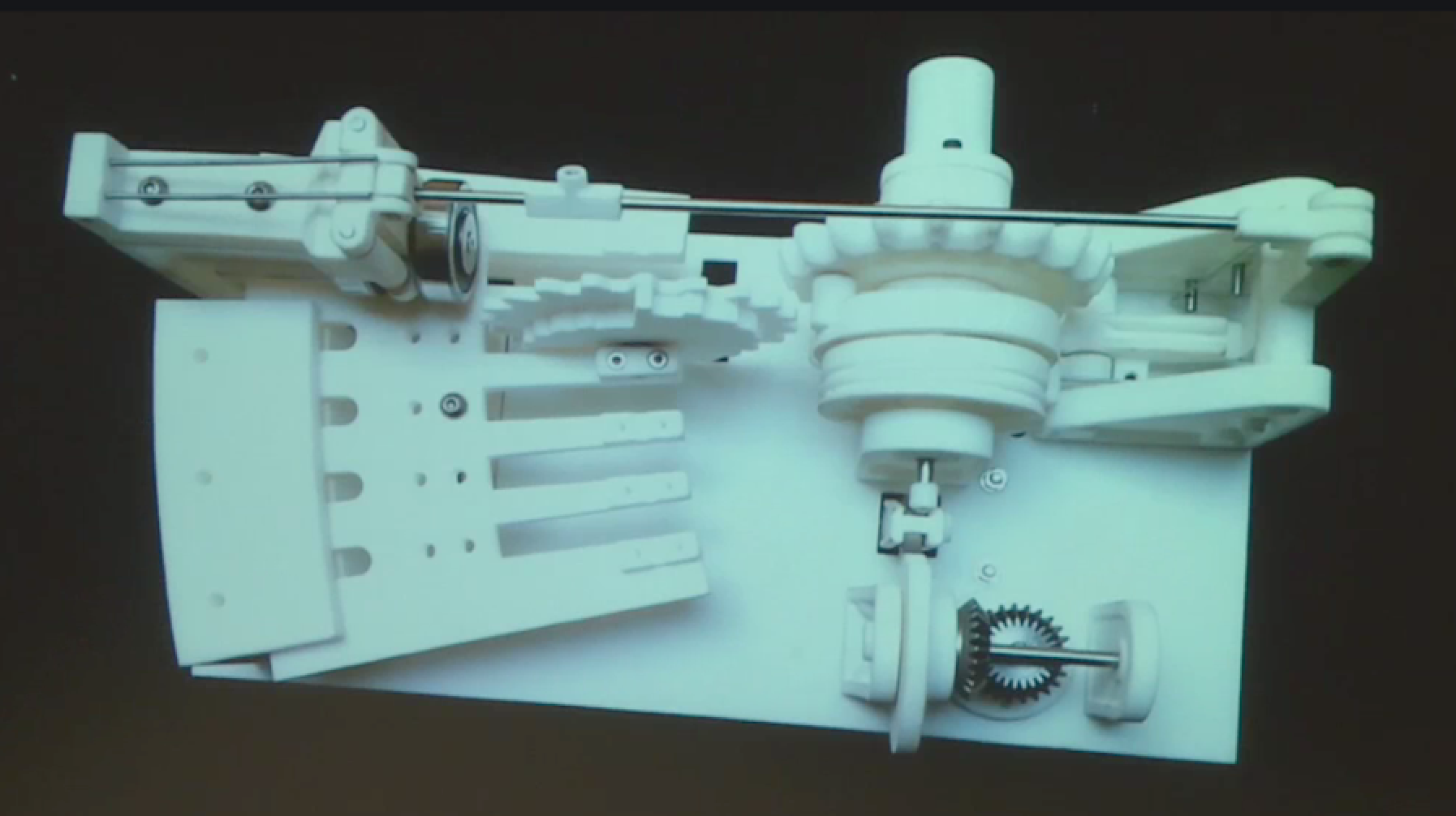

Ein bereits ausgedrucktes Teilstück der DE2. Quelle: Vortrag von Adrian Johnstone zum 200. Geburtstag von Ada Lovelace

Wenn das Projekt abgeschlossen ist und der entwickelte Code als Open Source online ist, wird sich jeder Interessent eine Babbage-Maschine ausdrucken und ins Wohnzimmer stellen können. Wer nicht so lange warten möchte, kann das auch heute schon mit Lego versuchen.

Jill Lepore versucht im New Yorker, die Wandlungen im US-amerikanischen Parteisystem auf Entwicklungen der Medientechnik zurückzuführen. Es ist immer riskant, die Medien als Dispositive zu identifizieren, da sich Evidenzen oft nur durch die brutale Ausblendung anderer Faktoren herstellen lassen. In diesem Fall ist das interessant genug, zumal für uns, die wir uns nicht täglich mit der politischen Geschichte der USA beschäftigen.

Das soeben novellierte WDR-Gesetz enthält eine Bestimmung zur Reduzierung der Werbezeit – im Hörfunk: „Ab dem 1.1.2017 ist im Hörfunk des WDR Werbung im Umfang von insgesamt bis zu 75 Minuten werktäglich im Jahresdurchschnitt zulässig; Werbung darf in bis zu zwei Hörfunkprogrammen platziert werden. Ab dem 1.1.2019 ist im Hörfunk des WDR Werbung im Umfang von insgesamt bis zu 60 Minuten werktäglich im Monatsdurchschnitt zulässig; Werbung darf nur in einem Hörfunkprogramm platziert werden.“ Alle Fraktionen des nordrhein-westfälischen Landtags treten für eine Reduzierung oder Einstellung der Werbung in öffentlich-rechtlichen Programm ein; insofern war die Entscheidung keine Überraschung.

Eins ihrer Vorhaben, nämlich den Nachklang des Spenglerschen Denkens in der Postmoderne nachzuweisen – erfüllte die Lüneburger Konferenz nicht. Die Resonatoren Gotthard Günther und Henry Kissinger sind definitiv nicht postmodern, ebensowenig Adorno, der inzwischen schon vergessener ist als Spengler. Den Vortragenden fehlte der Mut oder das Interesse, über Anspielungen auf Deleuze oder Sloterdijk hinauszugehen. Quellen und Kontexte von Spenglers Denken wurden hingegen sehr produktiv aufgeschlossen. Buch folgt (vielleicht erst 2017).

Warum jetzt, in der Post-Postmoderne, für manche Spengler der Philosoph Nr. 1 ist, sollte auf einer anderen Konferenz geklärt werden.

Freitag, 18. April 1924

Mittwoch, 16., Rudi Kaysers* Hochzeit. Interessant Albert Einstein. Gutaussehend. Klare Augen, schalkisch, gutherzig, mokant aus der Ferne, plötzlich hoheitsvoll. Musik: Händel, Mozart. Einstein spielte warm, doch Mozart zu leicht und dabei mit verschlepptem Tempo. Kaltes Essen mit humorvoller Rede Einsteins.

Montag, 13. Dezember 1926

Albert Einstein rief an. An meinen Gedichten habe ihn „manches interessiert“, von all meiner Prosa gefielen ihm am besten die Reiseberichte. In einem Tone, als wäre es selbstverständlich, dass ich diesen Frechheiten zustimme. Ich muss es ihm doch einmal richtig klar machen, dass ich gar nicht dran denke, meine Arbeit so preiszugeben und bagatellisieren zu lassen.

Donnerstag, 14. März 1929

Große Gesellschaft bei Fischers. Musik: B-dur-Trio von Mozart, Sandor ausgezeichnet, Boris Schwarz. Frau Philippine Landshoff sang nicht gut. Kerr sprach auf Einstein. Wassermanns, Kaysers, Leonhard Frank, Valeriu Marcu, Chapiro, Klaus und Erika Mann.

Donnerstag, 4. Mai 1933

Der arme Fulda tut mir leid. Auch sein Sohn, der sechs Jahre Jurist war und nun keinen Ort mehr in Deutschland hat. Bitternisse über Bitternisse geschluckt. So wird es weiter gehen bis zum ebenso bitteren Ende. Hier ist nicht mehr die Frage von Schuld und Nichtschuld, Recht und Nichtrecht. Alles Befehl der Gewaltigen. Im Verlage Dr. Bermann nett, aber zerstreut, wie so oft. Kayser fragte mich, ob ich Einsteins Flügel einstellen wolle. Merkwürdige Bewegung.

Donnerstag, 18. Mai 1933

Gegen sieben Uhr abends kam Albert Einsteins Flügel von Rudolf Kayser. Einweihung mit Bachs Chaconne und Glucks Gavotte. Berauscht von dem vollen, poetischen, tragenden, geballten Klang. Eine uralte Sehnsucht, auf einem Flügel statt einer dünn zirpenden Drahtkommode spielen zu dürfen, hat sich so erfüllt. Auf wie lange, weiß ich zwar nicht, aber es bleibt der tagende Tag.

Sonntag, 21. Mai 1933

Gestern und vorgestern immer ein wenig musiziert. Es macht unerhörte Freude auf dem Flügel. Es lockert und beschwingt das Innere, die Musik ist mir jugendlich stärker. Ein angsterregender Haufen Manuskripte.

Sonnabend, 18. August 1934

Aufregung über Aufregung. Am 2. August ist Reichspräsident Hindenburg gestorben. Was damit zusammenhängt. Morgen Abstimmung wegen des Nachfolgegesetzes. Gestern Hamburger Rede. Flaggen ist befohlen. Das Testament. Usw. Seit gestern hat Ludwig Kropff einen Radioapparat. Musiziert. Schubert. Schumann. Ziemlich viel, aber in letzter Zeit nicht mehr.

Freitag, 24. April 1936

Größeste Sorge um den Verlag. Gestern war der Abschied für Dr. Bermann. Suhrkamp hatte die schöne Idee gehabt, einen großen Strauß dunkelroter Rosen an alle Mitarbeiter zu verteilen, wenige ernste Abschiedsworte zu sagen, denen der Vorstand des Aufsichtsrats Dr. Sarre sich anschloß. Bermenn dankte bewegt und sammelte mit Händedruck an jeden die Rosen ein, so dass sie wieder den Strauß bildeten. Nachher in Sorge und Verwirrung durch die Straßen. […] In jüngster Zeit eindringlich Bach gespielt.

[Oskar Loerke Tagebücher]

* Rudolf Kayser, Ehemann von Einsteins Stieftochter Ilse, Chefredakteur der Neuen Rundschau und wie Loerke Lektor im Verlag S. Fischer. Emigrierte nach einem Zwischenaufenthalt in Amsterdam 1935 in die USA.

Die Popularität und insofern der Erfolg der Wikipedia ist unbestreitbar. Heute wird sie 15 Jahre alt. Wer wissen möchte, wieviele Einwohner Finnland hat oder über welche Trivia aus dem Leben bekannter Künstler auf einer Vernissage geplaudert werden könnte, ist mit der Wikipedia gut bedient. Wer hingegen wissen oder erforschen möchte, was es mit dem Sturm und Drang oder dem Geniekult auf sich hat, wird mit kurzen, zufälligen und oberflächlichen Bemerkungen abgespeist und erhält nicht einmal einigermaßen aktuelle, ausgewogene und weiterführende Literaturhinweise. Die Beiträge in traditionellen Jugendlexika waren sinnvoller strukturiert und lehrreicher. Das in der Wikipedia offenbar durchgesetzte Prinzip, dass eben nicht die besten Experten die Artikel schreiben, sondern Laien und Banausen, senkt das Niveau oft auf ein unerträgliches Maß herab. Es gibt im Wikipedia-Ozean auch viele bemerkenswerte Beiträge und Rubriken. Ein internationales Filmlexikon ist überflüssig geworden, weil die amerikanische Wikipedia eine Unzahl von Filmen enthält und nach einem sehr brauchbaren Standard beschreibt. Weiterlesen Ein Wiki ist keine Enzyklopädie

Oskar Loerke, Tagebucheintrag 1. November 1933

Aber: Letztwillige Bitten für den Fall meines Todes, 6. Februar 1940 (Loerke starb am 24. Februar 1941)